*Disusun oleh Febriyan Anindita & Jasardi Gunawan

PENDAHULUAN

Benturan Dunia di Tanah Leluhur

Konflik yang melanda wilayah adat Suku Berco di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, bukanlah sekadar sengketa lahan biasa. Ini adalah sebuah benturan fundamental antara dua pandangan dunia yang belum dapat didamaikan: geografi sakral Masyarakat Adat Suku Berco yang telah hidup dan menyatu dengan tanahnya selama berabad-abad, berhadapan dengan logika ekstraktif korporasi pertambangan global yang disahkan oleh hukum negara. Catatan ini mencoba mendeskripsikan dampak berkelanjutan yang dialami oleh Suku Berco bukanlah produk sampingan yang tidak disengaja dari pembangunan, melainkan hasil yang dapat diprediksi dari sebuah kerangka hukum dan ekonomi yang secara sistematis meniadakan hak ulayat, identitas budaya, dan hak untuk menentukan nasib sendiri masyarakat adat. Konflik ini bersifat struktural, berakar pada kegagalan negara untuk mengakui hak-hak yang telah ada sebelumnya dari komunitas tersebut atas wilayah leluhur mereka.

Catatan ini akan mengurai, menelusuri serta menyusun kronologis secara sistematis, dengan memetakan para aktor utama yang terlibat. Di satu sisi adalah Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury, yang lebih dikenal sebagai Suku Berco, sebuah komunitas adat dengan kehadiran yang terdokumentasi secara historis di wilayah tersebut.¹’² Di sisi lain adalah entitas korporasi, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), dan pendahulunya, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), yang memegang konsesi yang disahkan negara untuk mengeksploitasi sumber daya mineral di tanah yang sama.³’⁴ Aktor ketiga, dan yang paling menentukan, adalah Pemerintah Indonesia, yang bertindak sebagai otoritas tertinggi yang memberikan konsesi dan yang kerangka hukumnya menjadi pusat dari konflik yang berkepanjangan ini.³’⁵

Catatan ini akan membedah konflik dalam empat bab utama.

Bab pertama akan membangun sebuah gambaran dasar pra-konflik, mendokumentasikan sejarah, tata kelola, ekonomi, dan geografi sakral Suku Berco untuk menegaskan keberadaan mereka sebagai masyarakat yang berdaulat di tanahnya.

Bab kedua akan menelusuri asal-usul konflik struktural, dimulai dari penandatanganan Kontrak Karya pada tahun 1986 yang secara sepihak mengubah status tanah adat menjadi konsesi pertambangan.

Bab ketiga akan menyajikan kronik kerugian yang berkelanjutan dan semakin parah sejak era PT AMNT, mencakup dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan yang terpenting, ancaman terhadap situs-situs budaya yang sakral.

Bab terakhir akan menganalisis dinamika advokasi, respons korporasi, dan eskalasi perjuangan Suku Berco ke panggung global, menyoroti kegagalan dialog dan pengabaian hak-hak fundamental.

Catatan ini ditutup dengan kesimpulan dan serangkaian rekomendasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan untuk mencari jalan menuju keadilan.

Bab 1:

Wilayah Adat Suku Berco yang Hidup: Sebuah Garis Dasar Pra-Konflik

Sebelum wilayah mereka menjadi titik panas konflik pertambangan, Masyarakat Adat Suku Berco telah membangun sebuah peradaban yang berakar kuat pada sejarah, tata kelola, dan hubungan simbiosis dengan alam. Memahami kondisi pra-konflik ini sangat penting untuk mengukur skala dampak yang mereka alami. Ini bukanlah kisah tentang tanah kosong yang “dibuka” untuk pembangunan, melainkan tentang ruang hidup yang terorganisir, produktif, dan sakral yang keberadaannya terancam.

1.1 Masyarakat dengan Akar yang Dalam: Sejarah, Tata Kelola, dan Identitas

Masyarakat Adat Suku Berco, yang secara formal menamakan diri mereka Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury, diakui sebagai penduduk asli tertua di pegunungan Ropang, Kabupaten Sumbawa.¹ Sejarah mereka dapat ditelusuri kembali hingga tahun 1512 pada masa pemerintahan adat pertama yang dikenal sebagai Kedatuan Dewa Awan Maskuning.¹’⁶ Keberadaan historis yang panjang ini membuktikan bahwa mereka bukanlah pendatang baru, melainkan komunitas yang telah membentuk lanskap sosial dan budaya wilayah tersebut selama lebih dari lima abad.

Identitas mereka diperkuat oleh bahasa yang khas, yaitu bahasa ‘Berco’, yang berfungsi sebagai bahasa pemersatu dan menjadi simbol penting perlawanan budaya di tengah konflik.¹’⁷ Penggunaan bahasa Berco yang berbeda secara signifikan dari bahasa Sumbawa pada umumnya menegaskan keunikan dan otonomi budaya mereka.⁶

Jauh dari anggapan sebagai kelompok yang tidak terorganisir, Suku Berco memiliki sistem pemerintahan adat yang demokratis dan masih berfungsi hingga kini. Struktur ini mencakup peran-peran seperti Bengko Adat (pemangku adat) dan garis kepemimpinan turun-temurun yang saat ini dipimpin oleh Datu Sukanda RHD.⁶’⁸ Keberadaan lembaga adat yang hidup ini menunjukkan adanya entitas sosio-politik yang berfungsi penuh, yang mengatur kehidupan komunitas dan hubungannya dengan tanah leluhur. Namun, terlepas dari sejarah dan organisasi mereka yang kaya, Suku Berco merupakan kelompok minoritas di Pulau Sumbawa, sebuah fakta yang membuat mereka berada dalam posisi rentan dalam lanskap politik yang lebih luas dan seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.²’⁹ Pengakuan atas keberadaan mereka sebagai masyarakat yang terorganisir dengan sejarah yang panjang menjadi fondasi untuk memahami legitimasi klaim mereka atas tanah leluhur, yang kemudian berbenturan langsung dengan klaim hukum negara.

1.2 Tanah sebagai Pasar Alam: Ekonomi Tradisional yang Simbiosis

Sebelum terganggu oleh aktivitas pertambangan, ekonomi Suku Berco sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem di sekitar mereka. Mereka menggambarkan wilayah adat mereka sebagai sebuah “pasar alam” (pasar alam), sebuah anugerah di mana setiap sudutnya menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari.⁸ Model ekonomi ini bersifat subsisten, berkelanjutan, dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang lingkungan mereka.

Mata pencaharian utama dan yang paling vital adalah bajalit, yaitu proses memproduksi gula merah dari nira pohon aren (enau). Aktivitas ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan denyut nadi ekonomi komunitas, di mana satu-satunya harapan komunitas bergantung pada hasil produksi gula tersebut.⁸’¹⁰ Selain bajalit, ekonomi mereka ditopang oleh kegiatan lain yang selaras dengan alam, seperti berburu, mengumpulkan hasil hutan seperti kopi, kemiri, serta menangkap udang dan ikan di sungai-sungai yang jernih.⁸ Arsitektur tradisional mereka, yang berupa rumah panggung dari kayu, juga mencerminkan hubungan erat mereka dengan lingkungan, di mana bagian bawah rumah sering digunakan untuk menyimpan ternak.⁹

Sistem ekonomi ini menunjukkan ketergantungan yang mendalam dan berkelanjutan pada keutuhan hutan dan sungai. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang merusak atau membatasi akses terhadap ekosistem ini, seperti pembukaan lahan untuk pertambangan, secara langsung mengancam fondasi kelangsungan hidup ekonomi dan sosial mereka.

1.3 Geografi Sakral: Tanah Ulayat dan Makam Leluhur

Bagi Suku Berco, tanah bukanlah komoditas, melainkan sebuah lanskap yang hidup dan sakral. Wilayah adat (tanah ulayat) mereka, Cek Bocek Selesek Reen Sury, adalah teritori yang terdefinisi dengan jelas, yang telah mereka petakan secara partisipatif.³’⁸ Wilayah ini bukan sekadar hamparan geografis, tetapi sebuah ruang yang dijiwai dengan makna spiritual, sejarah, dan identitas.

Pusat dari geografi sakral ini adalah keberadaan kompleks-kompleks makam leluhur (makam leluhur) yang tersebar di seluruh wilayah adat. Sumber-sumber mengidentifikasi banyak sekali kompleks pemakaman kuno, seperti di Dodo Aho (dengan 275 makam), Dodo Baha (681 makam), Lebah Baha (1.252 makam), dan Sury, yang secara total berisi ribuan makam berukir yang usianya mencapai ratusan tahun.⁸’¹¹

Situs-situs ini bukanlah peninggalan yang terbengkalai. Suku Berco secara aktif memelihara hubungan spiritual mereka dengan para leluhur melalui ritual tahunan yang disebut “Jango Kubir”. Dalam ritual ini, anggota komunitas melakukan ziarah, seringkali dengan perjalanan kaki yang berat selama berjam-jam, untuk membersihkan dan menghormati makam-makam tersebut.⁸’¹¹ Praktik yang berkelanjutan ini menunjukkan hubungan yang hidup dan tak terputus antara generasi sekarang, para leluhur, dan tanah yang mereka diami. Perjalanan menuju makam-makam ini, yang melintasi bukit, lembah, dan sungai, juga berfungsi sebagai penegasan kembali klaim dan pengetahuan mereka atas keseluruhan wilayah adat. Dengan demikian, setiap ancaman terhadap makam-makam ini bukan hanya perusakan situs arkeologi, tetapi merupakan serangan langsung terhadap inti spiritualitas, sejarah, dan identitas Suku Berco.

Bab 2:

Asal-Usul Konflik Struktural (1986–2016)

Konflik antara Suku Berco dan perusahaan tambang tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari sebuah proses hukum dan politik yang dimulai beberapa dekade lalu, yang secara fundamental menabrakkan klaim negara atas sumber daya alam dengan hak-hak historis masyarakat adat. Bab ini akan menelusuri bagaimana sebuah keputusan di atas kertas pada tahun 1986 meletakkan dasar bagi konflik berkepanjangan yang dampaknya terus dirasakan hingga hari ini.

2.1 Goresan Pena: Kontrak Karya 1986

Pada tanggal 2 Desember 1986, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani sebuah Kontrak Karya (KK) dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), sebuah perusahaan patungan antara Newmont dari Amerika Serikat dan Sumitomo dari Jepang.¹²’¹³’¹⁴ Kontrak ini memberikan hak kepada NNT untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi mineral (terutama tembaga dan emas) di atas lahan seluas 1.127.134 hektar, yang mencakup wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.¹² Secara krusial, area konsesi ini tumpang tindih secara langsung dengan wilayah adat Suku Berco, termasuk blok-blok vital seperti Dodo, Sury, dan Selesek.¹⁰

Tindakan hukum ini dilakukan secara sepihak oleh negara tanpa adanya konsultasi, partisipasi, apalagi persetujuan dari Suku Berco, yang telah mendiami, mengelola, dan menganggap tanah tersebut sebagai milik mereka berdasarkan hukum adat selama berabad-abad.¹⁰’¹⁵ Dari perspektif masyarakat adat, goresan pena di Jakarta telah secara efektif menyerahkan tanah leluhur mereka kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin mereka.

2.2 Benturan Hukum: Tanah Negara vs. Tanah Ulayat

Inti dari konflik ini terletak pada benturan antara dua sistem hukum yang saling bertentangan. Negara, melalui aparaturnya, secara sepihak menetapkan wilayah adat Suku Berco sebagai kawasan Hutan Negara.¹’¹⁰ Dengan penetapan ini, negara mengklaim kepemilikan dan kontrol penuh atas tanah dan sumber daya di dalamnya, sehingga merasa berhak untuk memberikan izin konsesi kepada korporasi.

Manuver hukum ini secara efektif menghapus hak-hak adat Suku Berco di mata hukum negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai kepanjangan tangan negara di tingkat lokal, secara konsisten menolak memberikan perlindungan hukum atau pengakuan formal terhadap tanah ulayat Suku Berco dengan alasan bahwa wilayah tersebut berada di dalam kawasan hutan negara (khususnya Hutan Produksi Terbatas/RTK-64).¹⁶ Hal ini menciptakan sebuah lingkaran setan hukum (legal catch-22): masyarakat adat tidak bisa mendapatkan pengakuan atas tanah ulayatnya karena statusnya adalah hutan negara, sebuah status yang ditetapkan tanpa persetujuan mereka. Sementara itu, perusahaan dapat beroperasi secara “legal” berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh negara di atas tanah yang sama.

2.3 Luka Pertama: Eksplorasi Awal dan Perampasan Hak

Segera setelah Kontrak Karya ditandatangani, dampak di lapangan mulai terasa. Sejak tahun 1986, kegiatan survei regional yang dilakukan oleh NNT mulai mengganggu kehidupan masyarakat. Secara spesifik, perusahaan meminta anggota Suku Berco untuk menghentikan aktivitas ekonomi utama mereka, bajalit (pembuatan gula aren), di area-area yang menjadi target eksplorasi.¹⁰ Penghentian paksa ini merupakan bentuk perampasan ekonomi secara langsung, yang dilakukan tanpa adanya kejelasan kompensasi atau penyediaan mata pencaharian alternatif.

Seiring berjalannya waktu, akses masyarakat terhadap tanah mereka sendiri menjadi semakin terbatas dan terganggu.¹⁶’¹⁷ Ketegangan yang terakumulasi selama bertahun-tahun akhirnya memuncak. Salah satu insiden paling signifikan adalah pembakaran base camp NNT oleh masyarakat pada tahun 2006.¹⁸ Base camp tersebut, yang terletak di Blok Elang Dodo, didirikan di atas wilayah yang diidentifikasi oleh masyarakat sebagai tanah adat mereka, dekat dengan lokasi kampung lama dan situs-situs sakral.¹⁸ Tindakan protes keras ini bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan sebuah sinyal kuat dari keluhan mendalam yang telah lama tidak terselesaikan dan diabaikan.

2.4 Nama Baru, Masalah Lama: Akuisisi oleh PT AMNT pada 2016

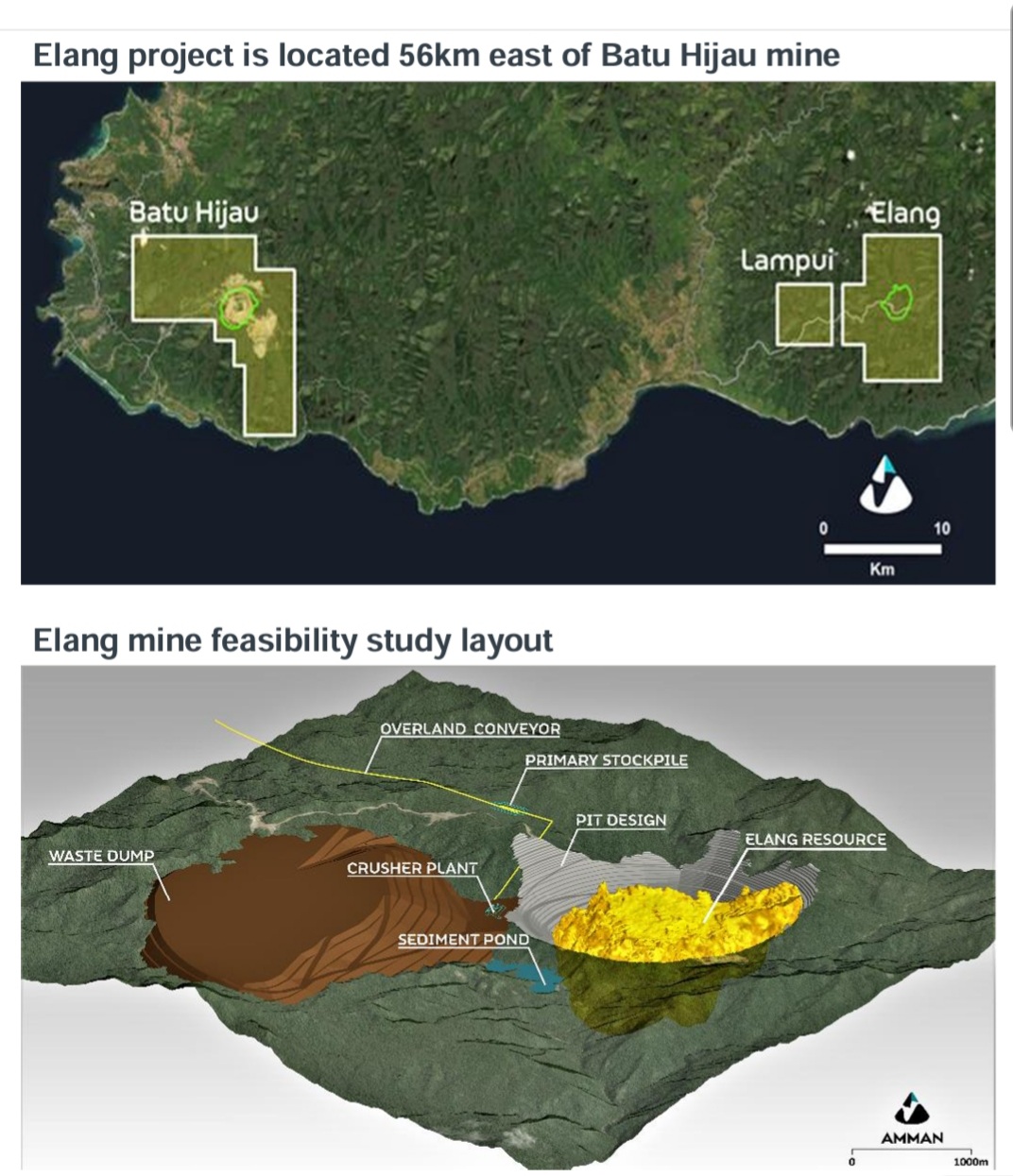

Pada tahun 2016, terjadi perubahan kepemilikan besar. PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), sebuah entitas yang dikendalikan oleh konsorsium lokal antara PT AP Investment dan PT Medco Energi, mengakuisisi saham mayoritas NNT.⁴’¹³ Dengan akuisisi ini, AMNT mengambil alih operasional tambang Batu Hijau yang sudah berjalan serta proyek eksplorasi Elang yang sangat prospektif.⁴

Bagi Suku Berco, pergantian nama dan pemilik ini tidak membawa perubahan substansial terhadap konflik yang mereka hadapi. Masalah fundamental—yaitu ketiadaan pengakuan atas wilayah adat mereka—diwarisi oleh AMNT bersamaan dengan aset dan konsesi. Data lapangan mengindikasikan bahwa “pola dominasi dan pengabaian hak tetap berlanjut” di bawah manajemen baru.¹⁹ Konflik yang berakar pada keputusan tahun 1986 kini menjadi tanggung jawab AMNT untuk dihadapi, namun pola-pola lama terbukti sulit untuk diubah.

2.5 Tabel 1: Kronologi Konflik Lahan: Suku Berco vs. PT NNT/AMNT (1986–Sekarang)

Tabel berikut menyajikan ringkasan kronologis dari peristiwa-peristiwa kunci yang membentuk konflik lahan antara Suku Berco dan operator tambang, dari era PT NNT hingga PT AMNT.

| Tahun/Periode | Peristiwa Kunci | Aktor Kunci | Signifikansi | Sumber |

| 1512–1985 | Masyarakat Adat Suku Berco hidup, memerintah, dan mengelola wilayah adat mereka secara turun-temurun. | Suku Berco, Leluhur Adat | Menetapkan kedaulatan dan kepemilikan pra-eksisten atas tanah berdasarkan hukum adat. | ¹’⁶ |

| 1986 | Pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). | Pemerintah Indonesia, PT NNT | Dasar hukum negara untuk operasi tambang diciptakan tanpa persetujuan atau keterlibatan masyarakat adat. | ¹²’¹⁴ |

| 1986–2000-an | Eksplorasi NNT dimulai; masyarakat dipaksa menghentikan aktivitas ekonomi utama (bajalit). | PT NNT, Suku Berco | Terjadinya perampasan hak ekonomi secara langsung dan pembatasan akses pertama di lapangan. | ¹⁰ |

| 2003 | Base camp PT NNT diketahui berdiri di atas wilayah adat di Blok Elang Dodo, dekat kampung lama dan situs sakral. | PT NNT, Suku Berco | Pemicu eskalasi ketegangan karena intrusi fisik perusahaan ke jantung wilayah adat. | ¹⁸ |

| 2006 | Anggota masyarakat membakar base camp NNT di Blok Elang Dodo sebagai bentuk protes. | Suku Berco, PT NNT | Eskalasi konflik dari keluhan menjadi tindakan langsung, menunjukkan tingkat frustrasi yang tinggi. | ¹⁸ |

| 2016 | PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mengakuisisi saham mayoritas NNT dan mengambil alih operasi. | PT AMNT, PT NNT | Konflik dan isu-isu hak yang belum terselesaikan diwariskan kepada pemilik baru. | ⁴’¹⁹ |

| 2017 | AMNT mengonversi KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK-OP). | PT AMNT, Pemerintah Indonesia | Menguatkan kembali legalitas operasi di bawah kerangka hukum baru, tanpa menyelesaikan sengketa adat. | ⁴’⁵ |

| 2018–2020 | Kegiatan eksplorasi di Blok Elang terus berjalan tanpa keterlibatan masyarakat adat. | PT AMNT | Menunjukkan pola pengabaian yang berkelanjutan terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi. | ²⁰ |

| 2021 | Laporan menyebutkan mesin-mesin proyek AMNT mulai merambah hutan dan mendekati situs pemakaman leluhur. | PT AMNT, Suku Berco, AMAN | Ancaman langsung dan nyata terhadap warisan budaya dan situs sakral di bawah operasional AMNT. | ²⁰ |

| 2024 | Suku Berco memasang plang di 21 kompleks makam leluhur sebagai protes simbolis. | Suku Berco, PT AMNT | Aksi penegasan kedaulatan budaya dan peringatan fisik kepada perusahaan untuk tidak melanggar situs sakral. | ¹¹ |

| 2025 | Masyarakat menuntut transparansi atas Definitive Feasibility Study (DFS) Tambang Elang; AMAN melaporkan AMNT ke Copper Mark. | Suku Berco, AMAN, PT AMNT | Pergeseran strategi perlawanan ke ranah advokasi internasional, menantang legitimasi global perusahaan. | ²⁰’²¹ |

Bab 3:

Kronik Dampak yang Berkelanjutan dan Semakin Parah (2017–Sekarang)

Sejak PT AMNT mengambil alih konsesi pada tahun 2016, terutama dengan meningkatnya intensitas kegiatan eksplorasi untuk Proyek Elang, kerugian yang dialami oleh Suku Berco tidak mereda, melainkan semakin dalam dan meluas. Kerugian ini bersifat multidimensional, mencakup pencekikan ekonomi, degradasi lingkungan, penodaan budaya, dan keretakan sosial. Dampak-dampak ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan memperburuk satu sama lain, menciptakan sebuah siklus perampasan hak yang berkelanjutan.

3.1 Pencekikan Ekonomi dan Degradasi Lingkungan

Perluasan aktivitas pertambangan secara langsung telah menghancurkan fondasi ekonomi tradisional Suku Berco. Pembatasan akses yang semakin ketat terhadap hutan dan lahan adat—yang mereka sebut sebagai “pasar alam”—secara efektif telah memutus sumber penghidupan mereka.⁸’¹⁸ Hilangnya akses ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi mereka yang telah diidentifikasi oleh organisasi masyarakat sipil.²²

Dampak lingkungan yang menyertainya pun sangat parah. Laporan dari lapangan menggambarkan bagaimana Blok Elang-Dodo, yang dianggap sebagai “jantung Kabupaten Sumbawa”, mengalami deforestasi masif. Bukit-bukit diratakan dan pohon-pohon besar ditebangi untuk membuka jalan bagi infrastruktur tambang.¹⁸ Kerusakan ekosistem ini tidak hanya menghilangkan tutupan hutan, tetapi juga memusnahkan ketersediaan pangan lokal dan tanaman obat yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hewan buruan dan sumber daya alam lainnya dilaporkan nyaris lenyap dari wilayah tersebut.¹⁸

Kekhawatiran juga meluas ke masalah kualitas air. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada di sekitar area tambang Batu Hijau (yang juga dioperasikan oleh AMNT) menemukan tren yang mengkhawatirkan. Meskipun beberapa karakteristik kimia air tanah masih alami, penelitian tersebut mengidentifikasi adanya pengaruh aktivitas antropogenik. Kandungan ion minor seperti besi (Fe) dan aluminium (Al), serta unsur jejak seperti seng (Zn) dan mangan (Mn), ditemukan telah melampaui ambang batas maksimum yang diizinkan di beberapa sumur pantau. Studi ini menyimpulkan bahwa kualitas kimia air tanah di wilayah tersebut “tidak dalam kondisi baik”.²³ Temuan ini, meskipun berfokus pada Batu Hijau, menimbulkan tanda bahaya yang signifikan mengenai potensi dampak jangka panjang terhadap sumber air jika proyek tambang raksasa seperti Elang dilanjutkan.

Selain itu, metode pembuangan limbah tambang (tailing) menjadi sumber kecemasan yang mendalam. AMNT menggunakan sistem Deep Sea Tailing Placement (DSTP), di mana tailing dialirkan ke laut dalam.²⁴ Meskipun perusahaan dan laporan keberlanjutannya mengklaim bahwa metode ini aman, dipantau secara ketat, dan tidak berdampak buruk ²⁴, trauma historis dari kasus pencemaran di Teluk Buyat yang melibatkan pendahulu mereka, NNT, telah menciptakan ketidakpercayaan publik yang mendalam.²⁵ Skala pembuangan ini sangat besar; dilaporkan pada tahun 2020 saja, lebih dari 34 juta ton tailing dari operasi Batu Hijau dibuang ke laut.¹⁸ Praktik ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kesehatan ekosistem laut, keanekaragaman hayati, dan dampaknya terhadap sektor lain seperti perikanan dan budidaya rumput laut dalam jangka panjang.

3.2 Penodaan Budaya dan Ancaman terhadap Memori Leluhur

Konflik paling tajam dan emosional dalam beberapa tahun terakhir berpusat pada ancaman langsung Proyek Elang terhadap situs-situs paling sakral milik Suku Berco: makam leluhur mereka. Para pemimpin adat, termasuk Datu Sukanda, dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan survei dan rencana pembangunan infrastruktur untuk Definitive Feasibility Study (DFS) Proyek Elang secara langsung menyasar dan tumpang tindih dengan kompleks pemakaman leluhur mereka.²¹ Pernyataan Datu Sukanda sangat jelas: “Yang mereka survei adalah tanah adat kami. Di sana juga ada kuburan leluhur kami”.²¹

Ancaman ini dianggap sebagai bentuk penodaan budaya yang paling puncak. Bagi Suku Berco, makam-makam ini adalah bukti fisik dari sejarah mereka, penghubung spiritual dengan para pendahulu, dan penanda kedaulatan mereka atas tanah tersebut. Kekhawatiran bahwa situs-situs sakral ini akan digusur atau dijadikan jalur tambang telah memicu kemarahan yang mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh adat, ini “bukan soal setuju atau tidak, tapi soal penghormatan”.²¹

Menghadapi ancaman eksistensial ini, pada bulan September 2024, komunitas melakukan sebuah tindakan perlawanan simbolis yang kuat. Mereka memasang plang atau papan penanda di 21 kompleks makam leluhur yang tersebar di wilayah adat mereka.¹¹ Aksi ini bukan sekadar protes, melainkan sebuah upaya terencana untuk membuat geografi sakral mereka terlihat oleh mata perusahaan dan dunia luar. Itu adalah “rambu-rambu bagi perusahaan, agar tidak sembarangan mengganggu situs bersejarah yang kami anggap sakral”.¹¹

Di balik tindakan ini terdapat ketakutan akan penghapusan total identitas mereka. Seorang pemuda adat menyuarakan kekhawatiran ini dengan menyatakan, “Kami ingin tahu rencana mereka agar pembangunan tidak menghapus sejarah kami”.²¹ Ancaman terhadap makam leluhur dipandang sebagai langkah terakhir dalam proses perampasan hak: setelah ekonomi mereka dihancurkan dan lingkungan mereka dirusak, penghancuran situs-situs sakral akan menghapus klaim historis dan spiritual mereka atas tanah tersebut, yang pada akhirnya akan membenarkan pengusiran fisik mereka.

3.3 Keretakan Sosial dan Pecahnya Komunitas

Tekanan eksternal yang masif dari operasi pertambangan juga telah menimbulkan dampak internal yang merusak. Laporan mengidentifikasi terjadinya “rusaknya hubungan kekerabatan” di antara anggota masyarakat adat dan dengan komunitas lain di sekitarnya.²²

Fragmentasi sosial ini muncul dari perbedaan pandangan mengenai kehadiran perusahaan. Program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mungkin memberikan manfaat bagi sebagian kecil anggota masyarakat dapat menciptakan kecemburuan dan konflik dengan mereka yang tetap fokus pada perjuangan hak atas tanah yang lebih fundamental.²²’²⁶ Dinamika ini, baik disengaja maupun tidak, berisiko menciptakan strategi “pecah belah” yang melemahkan kemampuan komunitas untuk bersatu dan melawan tekanan eksternal secara kolektif. Tumpang tindih klaim wilayah yang dipicu oleh ketidakpastian hukum juga memperburuk keretakan ini, mengadu domba kelompok-kelompok yang seharusnya menjadi sekutu.²² Dengan demikian, dampak yang dialami Suku Berco tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga menggerogoti kohesi sosial yang telah mereka bangun selama berabad-abad.

3.4 Tabel 2: Matriks Daampak Multidimensional yang Dialami Suku Berco

Tabel berikut merangkum berbagai dimensi dampak yang dialami oleh Suku Berco, menghubungkan dampak spesifik dengan bukti dan pengalaman yang diartikulasikan oleh komunitas.

| Dimensi Kerugian | Dampak Spesifik | Pengalaman/Bukti yang Diartikulasikan Komunitas | Sumber |

| Ekonomi | Hilangnya mata pencaharian utama dan akses ke sumber daya. | Penghentian paksa aktivitas bajalit (produksi gula aren); pembatasan akses ke hutan dan lahan pertanian yang menjadi “pasar alam” dan satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. | ⁸’¹⁰ |

| Pelanggaran hak atas ekonomi. | Teridentifikasi adanya pelanggaran hak atas ekonomi yang dialami oleh Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury. | ²² | |

| Lingkungan | Deforestasi dan kerusakan ekosistem. | Penggundulan hutan di Blok Elang-Dodo, digambarkan sebagai “bukit luluh lantak, pohon-pohon besar bertumbangan”; hilangnya hewan buruan dan pangan lokal. | ¹⁸ |

| Potensi pencemaran air dan laut. | Kualitas air tanah di sekitar area tambang “tidak dalam kondisi baik” dengan kandungan logam berat melebihi ambang batas; pembuangan jutaan ton tailing ke laut setiap tahun. | ¹⁸’²³ | |

| Sosial-Budaya | Ancaman langsung terhadap situs-situs sakral. | Rencana infrastruktur Proyek Elang tumpang tindih dengan 21 kompleks pemakaman leluhur yang berisi ribuan makam kuno. | ¹¹’²¹ |

| Penodaan warisan dan ancaman penghapusan sejarah. | “Kalau sampai digusur atau dijadikan jalur tambang, itu bisa menimbulkan kemarahan. Ini bukan soal setuju atau tidak, tapi soal penghormatan.” / “Jangan sampai pembangunan menghapus sejarah kami.” | ²¹ | |

| Sosial | Fragmentasi komunitas dan konflik internal. | Terjadinya “rusaknya hubungan kekerabatan” akibat perbedaan pandangan tentang kehadiran perusahaan dan tumpang tindih klaim wilayah adat. | ²² |

Bab 4:

Dialog yang Bisu: Advokasi, Penghindaran, dan Panggung Global

Menghadapi situasi yang semakin memanas, Suku Berco dan para pendukungnya tidak tinggal diam. Mereka telah menempuh berbagai jalur advokasi, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Namun, upaya mereka seringkali menemui jalan buntu, berhadapan dengan respons korporasi yang dianggap tidak menjawab akar masalah dan sikap negara yang memprioritaskan investasi. Bab ini menganalisis dinamika “dialog yang bisu” ini, yang pada akhirnya mendorong perjuangan Suku Berco ke panggung global.

4.1 Tuntutan atas Persetujuan: Kegagalan FPIC

Tuntutan utama yang secara konsisten disuarakan oleh Suku Berco dan organisasi pendamping seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah transparansi dan konsultasi yang bermakna, sebuah prinsip yang dikenal secara internasional sebagai Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).²¹ Tuntutan ini menjadi sangat mendesak terkait rencana pengembangan Proyek Elang yang masif.

Para pemimpin komunitas, termasuk Datu Sukanda dan Kepala Desa Lawin, melaporkan bahwa mereka tidak pernah menerima dokumen studi kelayakan (Definitive Feasibility Study – DFS) atau penjelasan menyeluruh dari perusahaan mengenai dampak proyek tersebut terhadap wilayah adat mereka.²¹ Ketiadaan transparansi ini dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap prinsip FPIC. Prinsip ini bukan hanya sebuah standar etika, tetapi juga merupakan komponen kunci dalam hukum hak asasi manusia internasional dan menjadi syarat wajib bagi skema sertifikasi tambang yang bertanggung jawab seperti Copper Mark, sebuah label yang dimiliki oleh PT AMNT.²¹’²⁷ Kegagalan untuk menerapkan FPIC secara sungguh-sungguh menunjukkan bahwa perusahaan tidak menganggap masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan yang setara yang memiliki hak untuk mengatakan “tidak” terhadap proyek di tanah mereka.

4.2 Respons Korporasi: CSR dan Laporan Keberlanjutan

Di sisi lain, respons publik PT AMNT terhadap isu-isu sosial dan lingkungan sebagian besar terfokus pada program Corporate Social Responsibility (CSR) dan publikasi laporan keberlanjutan. Perusahaan secara aktif mempromosikan kontribusinya dalam berbagai bidang, seperti pemberian bantuan buku untuk pendidikan, pelatihan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta dukungan terhadap pengusaha lokal dan penyerapan tenaga kerja.²⁶’²⁸’²⁹’³⁰ Para pejabat perusahaan dan beberapa pemimpin lokal yang mendukung menyajikan program-program ini sebagai bukti “dampak positif” dari kehadiran tambang.²⁶

Namun, terdapat sebuah jurang pemisah yang dalam antara narasi CSR ini dengan keluhan utama masyarakat adat. Meskipun laporan keberlanjutan perusahaan sangat tebal dan komprehensif, dokumen-dokumen tersebut cenderung berbicara dalam bahasa umum tentang “keterlibatan pemangku kepentingan” dan “perlindungan hak asasi manusia” tanpa secara spesifik membahas konflik dengan Suku Berco, tuntutan FPIC terkait Proyek Elang, atau ancaman nyata terhadap situs-situs pemakaman leluhur.²⁴ Strategi ini menciptakan citra publik sebagai perusahaan yang baik hati dan bertanggung jawab, namun secara bersamaan menghindari penyelesaian akar masalah yang paling krusial: pengakuan hak atas tanah dan persetujuan dari komunitas yang paling terdampak. Dengan demikian, CSR berisiko menjadi alat manajemen konflik dan bukan instrumen kemitraan sejati, yang pada akhirnya dapat memperdalam perpecahan sosial di dalam komunitas dan konteks sumbawa pada umumnya.

4.3 Posisi Negara: Prioritas pada Investasi

Sikap Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, secara konsisten menempatkan legalitas kontrak dan kelangsungan investasi sebagai prioritas utama. Ketika AMNT mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahun 2017, fokus utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah memastikan perusahaan berkomitmen membangun fasilitas pemurnian (smelter) dan melanjutkan operasi.⁵’³¹ Sanksi dan evaluasi yang diterapkan oleh pemerintah terikat pada kemajuan pembangunan fisik smelter, bukan pada penyelesaian konflik sosial atau penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.⁵

Kerangka hukum nasional tetap menjadi penghalang utama bagi Suku Berco. Tanpa adanya Peraturan Daerah (Perda) spesifik yang mengakui keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat dan menetapkan wilayah adat mereka, klaim mereka tetap tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.¹⁶’²² Sikap pemerintah yang lebih memihak pada kepastian hukum investasi daripada keadilan bagi masyarakat adat ini membuat jalur advokasi di tingkat nasional menjadi sangat sulit dan seringkali tidak membuahkan hasil.

4.4 Eskalasi Perjuangan: Pengaduan ke Copper Mark

Merasa bahwa jalan di tingkat lokal dan nasional tertutup, Suku Berco, dengan dukungan penuh dari AMAN bersama Jaringan Internasionalnya, mengambil langkah strategis untuk membawa perjuangan mereka ke arena internasional. Pada Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, mereka secara resmi mengajukan pengaduan terhadap PT AMNT ke Copper Mark.²⁰’³²

Copper Mark adalah sebuah kerangka penjaminan internasional yang dirancang untuk mempromosikan praktik penambangan tembaga yang bertanggung jawab. Ironisnya, lokasi tambang Batu Hijau milik AMNT baru saja menerima sertifikasi ini pada Juli 2024.²⁷’³³ Pengaduan tersebut berargumen bahwa tindakan AMNT—khususnya pengabaian total terhadap prinsip FPIC dalam pengembangan Proyek Elang dan ancaman nyata terhadap situs-situs sakral Suku Berco—merupakan pelanggaran berat terhadap kriteria yang ditetapkan oleh Copper Mark itu sendiri. Mereka menuduh bahwa sertifikasi tersebut telah menjadi alat greenwashing, yang memberikan citra palsu tentang keberlanjutan sambil menutupi pelanggaran hak di lapangan.²⁰’²⁷ Langkah ini secara cerdas mengubah narasi dari sekadar korban menjadi penuntut, dengan menggunakan standar global yang dianut oleh perusahaan itu sendiri untuk menantang reputasi dan lisensi sosialnya untuk beroperasi di panggung dunia.

4.5 Tabel 3: Analisis Posisi Para Pemangku Kepentingan tentang Isu-Isu Kunci

Tabel berikut ini membandingkan posisi dari tiga aktor utama dalam konflik—Suku Berco, PT AMNT, dan Pemerintah Indonesia—terhadap isu-isu yang paling fundamental. Analisis ini menyoroti perbedaan pandangan yang tajam yang menjelaskan mengapa dialog yang bermakna sangat sulit tercapai.

| Isu Kunci | Posisi Suku Berco / AMAN | Posisi PT AMNT (Dinyatakan/Tersirat) | Posisi Pemerintah Indonesia |

| Status Tanah | Wilayah adat (tanah ulayat) yang dimiliki dan dikelola berdasarkan hukum adat selama berabad-abad. | Beroperasi di dalam konsesi yang sah secara hukum, diberikan oleh negara. | Kawasan Hutan Negara, yang hak pengelolaannya secara legal diberikan kepada perusahaan melalui KK/IUPK. |

| ¹’⁸ | ⁴’²⁴ | ⁵’¹⁰ | |

| Persetujuan (FPIC) | Hak fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan; AMNT telah gagal total dalam menjalankan proses FPIC yang tulus untuk Proyek Elang. | Secara publik berkomitmen pada “keterlibatan pemangku kepentingan” dan “hak asasi manusia,” namun tidak ada bukti publik atau pengakuan spesifik mengenai proses FPIC untuk Proyek Elang. | Memprioritaskan legalitas investasi dan kesucian kontrak di atas FPIC, yang tidak dikodifikasikan secara kuat dalam hukum pertambangan nasional. |

| ²⁰’²¹ | ²⁴ | ⁵’³¹ | |

| Situs Sakral (Makam Leluhur) | Merupakan situs yang suci dan tidak dapat diganggu gugat, harus dilindungi dengan segala cara; terancam secara langsung oleh Proyek Elang. | Tidak ada pengakuan publik yang spesifik mengenai ancaman terhadap 21 kompleks pemakaman atau rencana perlindungannya. | Tidak ada kebijakan atau pernyataan spesifik mengenai perlindungan situs-situs ini di dalam konsesi pertambangan. |

| ¹¹’²¹ | ²⁴ | – | |

| Solusi Konflik | Pengakuan hak atas tanah adat, penghentian proyek yang mengancam, dan dialog berbasis FPIC. | Fokus pada program CSR sebagai bentuk kontribusi dan “dampak positif” bagi masyarakat. | Penegakan hukum berdasarkan kontrak yang ada dan memastikan kelancaran investasi. |

| ²⁰’²¹ | ²⁶’²⁸ | ⁵ |

Bab V :

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Sintesis: Warisan Perampasan Hak Struktural

Catatan ini secara tegas menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh Masyarakat Adat Suku Berco bukanlah serangkaian insiden yang terisolasi, melainkan dampak kumulatif dari sebuah proses perampasan hak yang bersifat struktural dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Dimulai dengan penyerahan sepihak wilayah adat mereka melalui Kontrak Karya pada tahun 1986, Suku Berco telah mengalami serangkaian kerugian yang saling terkait dan semakin parah: penghancuran ekonomi tradisional mereka, degradasi lingkungan yang mengancam sumber air dan keanekaragaman hayati, keretakan kohesi sosial internal, dan puncaknya, ancaman penghapusan memori leluhur melalui potensi perusakan situs-situs pemakaman yang sakral.

Respons dari pihak perusahaan, yang berfokus pada program CSR, dan sikap pemerintah, yang memprioritaskan legalitas investasi, telah gagal menjawab akar permasalahan. Keduanya beroperasi dalam kerangka hukum dan ekonomi yang tidak mengakui keberadaan dan hak-hak Suku Berco sebagai pemilik asli wilayah tersebut. Hal ini menciptakan sebuah “dialog yang bisu” di mana tuntutan fundamental komunitas akan pengakuan dan persetujuan diabaikan.

Kini, konflik telah mencapai titik kritis. Dengan membawa perjuangan mereka ke panggung internasional melalui pengaduan ke Copper Mark maupun mekanisme strategis lainnya, Suku Berco tidak hanya memperjuangkan kelangsungan hidup mereka, tetapi juga menantang legitimasi standar keberlanjutan global. Mereka menuntut dunia untuk melihat melampaui laporan-laporan korporat yang mengkilap dan menyaksikan realitas pahit yang dialami oleh masyarakat di tingkat tapak. Perjuangan mereka adalah pengingat yang kuat bahwa tidak ada pembangunan yang dapat disebut berkelanjutan jika dibangun di atas penghapusan hak, sejarah, dan martabat suatu bangsa.

5.2 Jalan Menuju Keadilan: Rekomendasi Rinci

Untuk memutus siklus konflik yang berlarut serta membuka jalan menuju resolusi yang adil dan berkelanjutan, diperlukan tindakan tegas dan fundamental dari semua pihak yang terlibat. Berikut adalah serangkaian rekomendasi yang didasarkan pada catatan ini:

Untuk memutus siklus konflik yang berlarut serta membuka jalan menuju resolusi yang adil dan berkelanjutan, diperlukan tindakan tegas dan fundamental dari semua pihak yang terlibat. Berikut adalah serangkaian rekomendasi yang didasarkan pada catatan ini:

Kepada Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah)

- Pengakuan Hukum Segera: Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus segera memulai proses yang transparan dan partisipatif untuk menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury. Pengakuan ini harus mencakup penetapan wilayah adat mereka berdasarkan pemetaan partisipatif, sejalan dengan amanat Konstitusi UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

- Moratorium Proyek Elang: Pemerintah Pusat, melalui Kementerian ESDM, harus memberlakukan moratorium (penghentian sementara) segera terhadap semua kegiatan eksplorasi dan pengembangan Proyek Elang hingga konflik hak atas tanah dengan Suku Berco terselesaikan secara adil dan tuntas.

- Pembentukan Tim Investigasi Independen: Membentuk sebuah tim pencari fakta independen yang terdiri dari perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan masyarakat adat, dan ahli independen untuk menyelidiki secara menyeluruh keluhan historis dan saat ini, serta memfasilitasi dialog yang setara menuju resolusi konflik.

Kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)

- Pengakuan Publik dan Penghentian Aktivitas: Secara terbuka mengakui adanya konflik dan keluhan spesifik dari Suku Berco mengenai wilayah adat dan situs-situs sakral mereka. Sebagai tanda itikad baik, perusahaan harus secara sukarela menghentikan semua aktivitas terkait Proyek Elang di dalam wilayah adat yang disengketakan.

- Transparansi Penuh: Mengungkapkan secara penuh dan transparan seluruh dokumen Definitive Feasibility Study (DFS) Proyek Elang, beserta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan analisis dampak sosialnya, kepada perwakilan Suku Berco dan publik luas.

- Komitmen pada Proses FPIC Sejati: Memasuki negosiasi yang tulus (good-faith negotiation) dengan perwakilan Suku Berco yang mereka tentukan sendiri, yang didasarkan pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Proses ini harus menghormati hak masyarakat untuk mengatakan “tidak” atau “ya” terhadap proyek, dan tidak boleh hanya menjadi prosedur formalitas untuk mendapatkan persetujuan.

Kepada The Copper Mark dan Badan Internasional Lainnya

- Investigasi Independen dan Cepat: Melakukan investigasi yang cepat, independen, dan transparan di lapangan terhadap pengaduan resmi yang diajukan oleh AMAN atas nama Suku Berco. Investigasi ini harus melibatkan wawancara langsung dengan komunitas yang terkena dampak, bukan hanya mengandalkan data dari perusahaan.

- Peninjauan dan Penangguhan Sertifikasi: Menempatkan sertifikasi PT AMNT di bawah peninjauan segera. Jika tuduhan pelanggaran FPIC dan ancaman terhadap situs sakral terbukti benar, sertifikasi tersebut harus ditangguhkan atau dicabut untuk menjaga kredibilitas Copper Mark.

- Penguatan Kerangka Penjaminan: Meninjau dan memperkuat kerangka penjaminan (assurance framework) untuk memastikan bahwa persyaratan mengenai persetujuan masyarakat adat dan uji tuntas hak asasi manusia lebih ketat dan dapat diverifikasi secara independen. Hal ini penting untuk mencegah skema sertifikasi digunakan sebagai alat greenwashing oleh perusahaan yang operasinya menyebabkan kerugian parah bagi masyarakat adat.

Catatan Kaki

¹ “Dinamika Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury di Sumbawa,” Neliti; “Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat dan Konsesi Pertambangan,” Sajogyo Institute; “Sejarah Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury di Sumbawa,” Yupa: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah.

² “Mengenal Berco, Suku Minoritas dengan Tradisi Kental di Sumbawa,” detikBali; “Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Roensury,” STPN Repository.

³ “Amman Mineral Nusa Tenggara,” Wikipedia.

⁴ “Sejarah Amman Mineral: Dari Divestasi Newmont, Kini Akan Go Public,” Katadata; “Tonggak Sejarah,” Amman Mineral Nusa Tenggara; “Kunjungan Menteri ESDM ke Sumbawa: PT AMNT Komitmen Selesaikan Smelter Sesuai Target,” Kementerian ESDM RI.

⁵ “Kunjungan Menteri ESDM ke Sumbawa: PT AMNT Komitmen Selesaikan Smelter Sesuai Target,” Kementerian ESDM RI; “Pernyataan MESDM Ignasius Jonan Terkait Pertambangan Mineral Logam PTFI dan PT AMNT,” Kementerian ESDM RI.

⁶ “Dinamika Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury di Sumbawa,” Neliti; “Sejarah Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury di Sumbawa,” Yupa: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah.

⁷ “Dinamika Proses Komunikasi Suku Berco di Sumbawa Besar dalam Membentuk Realitas Konflik Agraria,” Jurnal Komunikasi dan Media.

⁸ “Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat dan Konsesi Pertambangan,” Sajogyo Institute.

⁹ “Mengenal Berco, Suku Minoritas dengan Tradisi Kental di Sumbawa,” detikBali.

¹⁰ “Menggaungkan Suara Marginal Cerita dari Masyarakat Adat Cek Bocek,” Batukarinfo.com.

¹¹ “Warga Adat Suku Berco Pasang Tanda di Makam Leluhur, Tanda Protes kepada PT. AMNT,” Kabar Sumbawa.

¹² “Laporan Field Trip Ke Pt Amnt Bara Yudistira,” Scribd; “Sejarah PT nnt,” Scribd.

¹³ “Sejarah Amman Mineral: Dari Divestasi Newmont, Kini Akan Go Public,” Katadata.

¹⁴ “Sejarah PT nnt,” Scribd.

¹⁵ “Komunitas Adat Cek Bocek Dikriminalkan di Atas Tanah Wilayah Adatnya Sendiri,” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – AMAN.

¹⁶ “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat Oleh Komunitas Adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco),” Neliti.com; “Konflik Tanah Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury,” TanahKita.id.

¹⁷ “Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia,” Komnas HAM; “Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM,” Rights and Resources Initiative.

¹⁸ “23 Tahun Tailing Dibuang Ke Laut, Bagaimana Nasib Masyarakat Lokal dan Sumbawa,” Lombok Fokus.

¹⁹ “Suku Berco Tantang PT AMNT di Meja Sertifikasi Global, Menguji Janji Sustainable Mining,” Reportase 7.

²⁰ “Bara di Elang Project: AMAN Laporkan PT AMNT ke Copper Mark,” Fokus NTB.

²¹ “Masyarakat Adat Tuntut Keterbukaan DFS Tambang Elang: ‘Kami Tidak Bisa Dihapus dari Peta’,” Fokus NTB.

²² “Konflik Tanah Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury,” TanahKita.id.

²³ “Karakteristik dan Kualitas Kimia Air Tanah di Wilayah Masyarakat Sekitar Tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara,” ETD Repository UGM.

²⁴ “Keberlanjutan,” Amman Mineral Nusa Tenggara.

²⁵ “Laporan Field Trip Ke Pt Amnt Bara Yudistira,” Scribd.

²⁶ “Gelontorkan CSR, PT AMNT Fokus Program Pemberdayaan,” Gema-news.com; “RDP Masalah Tambang PT AMNT di Sumbawa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Setempat,” Trans89.com.

²⁷ “Bara di Elang Project: AMAN Laporkan PT AMNT ke Copper Mark,” Fokus NTB; “Report – The Copper Mark,” coppermark.org.

²⁸ “Dampak Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terhadap Peningkatan Pemasaran Produk UMKM,” Tuturlogi; “Gelontorkan CSR, PT AMNT Fokus Program Pemberdayaan,” Gema-news.com.

²⁹ “Pengaruh Corporate Sosial Responsibility dalam Peningkatan Akses Satu Buku Satu Siswa di Daerah Terpencil Ropang,” Jurnal Riset dan Kajian Teknik Lingkungan.

³⁰ “Realitas Tak Sesuai Kenyataan, Apakah CSR Tambang Amman Mineral Nyata?” Kumparan.

³¹ “Kunjungan Menteri ESDM ke Sumbawa: PT AMNT Komitmen Selesaikan Smelter Sesuai Target,” Kementerian ESDM RI.

³² “Suku Berco Gugat PT AMNT ke Copper Mark di Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia,” Sumbawa News. ³³ “Report – The Copper Mark,” coppermark.org.